上杉謙信(うえすぎけんしん)といえば、大人気人物のひとりですね。

「越後の龍」や「軍神」とも呼ばれファンも多い上杉謙信ですが、謎の多い武将としても言われています。

今回、上杉謙信のかんたんな経歴、実は女だった説や、家紋の意味、毘沙門天との関係について、紹介していきますよ。

上杉謙信、プロフィール

上杉謙信(うえすぎ けんしん)

出身地 新潟県

生誕 1530年2月18日

死没 1578年4月19日

享年 49歳

時代 室町時代(戦国時代)-安土桃山時代

かんたんな経歴、何した人?どんな人?

上杉謙信のかんたんな経歴を紹介します。

越後国(現在の新潟県)は内乱続きでした。

その越後を統一して繁栄させたのが上杉謙信なのです。

有名な武田信玄、織田信長などとも合戦を繰り広げ、特に武田信玄と5回にも及ぶ「川中島の戦い」をしました。

大天狗扱いされるなど大柄な人物だと言われていましたが、現代の研究では、身長は156センチほどだったと言われています。

戦国時代の平均身長は約159センチなので、小柄な人物だったと言えるでしょう。

小柄でもめっちゃ強くて、戦は戦国最強レベルともいわれています。

援軍を要請されたらすぐに駆けつけ、数々の武勲を上げています。

(上杉謙信の戦について、おもしろい考察をしている記事があったので紹介してみます。)

>>>上杉謙信は10年長く生きていたら天下を取れたか?その可能性を分析(他の歴史サイトさんへ飛びます)

ですが、家臣同士の争いで疲れ果てて、いきなり出家すると言い出したりして、いい意味でも悪い意味でも思い立ったら即行動タイプだったのでした。(結局家臣の謀反を罰するために出家は断念しましたが)

実は女だったって?

上杉謙信には、たびたび実は女性だった説がささやかれていますよね。

上杉謙信には、子どもがおらず養子をとっていました。

妻もおらず生涯独身を貫いたため、一説では女性説があるほどです。

しかし、これはおふざけのおもしろ説だと考えて良いでしょう。

まず、この説は、謙信に妻がいないためにできた説です。

妻がいない理由として、

・崇拝していた毘沙門天の教えに従い、妻帯禁制を堅く守っていた

・大の男好きで、男にしか興味がなかった

・実は女性だった

との俗説があるのです。

1番上の「毘沙門天の教えに…~~」が1番しっくりきますよね。

また、その他妻をとらなかった理由として、

・敵将の娘と恋に落ちたが、家臣に反対され引き裂かれて立ち直れなかった・。

・立派な母や姉を見て育ったので、周りの女性にも同レベルのものを求めてしまい、結局幻滅し興味を持てない

などの話もあります。

謎が多いので、さまざまな説が飛び交うのも有名人の性なのでしょう。(・∀・)

家紋の意味は?

上杉謙信の家紋は「竹に飛び雀」です。

こんな感じ。

二羽の雀が羽を広げて向き合っているのですが、片方の雀は口を開き、もう片方の雀は口を閉じています。

謙信がこの家紋の意味、由来は、これは謙信が養父・憲政(のりまさ)から譲り受けたからなのです。

仙台の伊達の家紋も同じ「竹に飛び雀」なのは、上杉から譲られたものだといわれています。

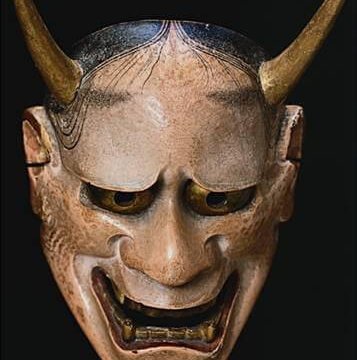

旗印に使う毘沙門天との関係は?

上杉謙信が信仰していた毘沙門天とは、仏教における武神ともいわれ財福の神、無病息災の神ともいわれています。

上杉謙信は、自分は毘沙門天の転生であると信じ、本陣の旗印にも毘沙門天の「毘」の字を用いるなど熱心な信仰家でした。

こんな感じ。

武田信玄との戦いや家臣の内部抗争で疲れ果てていた謙信には毘沙門天を信仰することで精神の統一を図っていたといわれています。

嫌なことがあると毘沙門天を祀っている毘沙門天堂に籠っていたそうなので、戦国のひきこもり武将だったという声もあります。

まとめ

老若男女問わずファンの多い上杉謙信。

武田信玄とのライバル関係に心震わせる戦国ファンも多いことでしょう。

軍神と言われながらも女性説や半陰陽説などのさまざまな説や逸話が多い人物ですので、とても興味がわきますね。

ということで、

上杉謙信を5分で!実は女だった説や家紋の意味?毘沙門天との関係は?でした。

最後まで読んでいただきありがとうございます^^